Historique des géants

L'origine

Les géants apparaissent dans les processions religieuses urbaines de villes d'Europe occidentale à partir de la fin du 14ème siècle ou du début du 15ème siècle.

Ainsi, dans la Belgique actuelle, saint Christophe marche sur des échasses à Anvers en 1398, lors de l'Ommegang (tour processionnel). Il est le protecteur de la confrérie des arquebusiers. Dans le même défilé, saint Georges, protecteur de la confrérie des arbalétriers, affronte le dragon. Ces deux sujets illustrent des récits de la Légende dorée de Jacques de Voragine (récits de vies de saints dans l'ordre du calendrier racontés vers 1255 par un moine dominicain, professeur de théologie qui deviendra, par après, archevêque de Gênes). Cette hagiographie populaire était largement répandue à la fin de la période médiévale et il n'est pas étonnant que ces deux sujets aient inspiré les organisateurs de processions religieuses.

Saint Christophe, cananéen de grande taille (6 mètres de hauteur), se met au service de l'enfant Jésus à qui il fait franchir un fleuve sous la conduite de l'ermite Cucufas. Ce saint, protecteur des voyageurs, préserve aussi de la mort subite. Il a souvent été représenté dans les églises sous la forme de statues ou de fresques aux 15ème et 16ème siècles (par exemple à la cathédrale d'Amiens). Il est bien présent dans les miniatures ornant les livres d'heures, chez les primitifs flamands (par exemple Jean Van Eyck ou Hans Memling) ou dans le théâtre médiéval des mystères. Un homme de grande taille le représente dans les plus anciens documents mais, souvent, il marche sur échasses ou est représenté par un mannequin. Au 15ème siècle, six figurations l’incarnent dans les anciens Pays-Bas (par exemple Louvain en 1401, Namur en 1455, Ath en 1461), en Espagne (Barcelone, 1424) et en France (Aix-en-Provence, fin du 15ème siècle). Ce personnage ne sort pratiquement plus dans les cortèges d'aujourd'hui. Il est réapparu à Ath en 1976, en provenance de la procession de Flobecq, un village voisin où il marche sur échasses depuis le 18ème siècle.

Le combat de saint Georges et du dragon est lui aussi rapporté dans la Légende dorée. L'histoire est très populaire au 15ème siècle dans les Pays-Bas où elle est attestée dans les processions de douze villes (par exemple Mechelen en 1436, Namur en 1451, Dendermonde en 1458, Zoutleeuw en 1454, Oudenaarde en 1433).

A côté de saint Georges, on trouve parfois la pucelle (Namur en 1463) qu'il aurait délivrée des griffes du monstre à Silène en Lybie à la fin du 3ème siècle après Jésus-Christ. Le saint est parfois accompagné de sainte Marguerite (par exemple à Valence en 1400 et à Barcelone en 1424). La sainte, engloutie par le dragon, en est sortie vivante grâce à son crucifix. On assiste donc au mélange de deux histoires différentes.

L'histoire de saint Georges se retrouve également dans les miniatures, chez les peintres (Rogier de la Pasture vers 1438), chez les sculpteurs (Michel Colombe) ou dans le théâtre religieux. Ainsi, au 15ème siècle, la ville de Mons (capitale du Hainaut belge) connaît plusieurs représentations du mystère de saint Georges à l'initiative d'une confrérie vouée au saint protecteur des chevaliers. Dès 1524, le dragon et son adversaire s'affrontent en un jeu processionnel qui est toujours représenté aujourd'hui lors de la fête communale (dimanche de la Trinité).

Saint Georges est moins connu dans les processions françaises. Le dragon participe aux rogations et processions de ce pays où il affronte une personnalité religieuse honorée sur place (saint Clément à Metz avec le Graoully, saint Marcel à Paris,...).

Le dragon est rarement de grande taille au 12ème ou au 13ème siècle, il deviendra souvent plus volumineux au fil du temps. La plupart de ces monstres disparaîtront à l'époque contemporaine.

Le jeu de saint Georges et du dragon (ou le combat dit Lumeçon) se déroule aujourd'hui sur la grand'place de Mons, le dimanche de 12 h 30 à 13 heures.

Entièrement laïcisé, il est une des dernières représentations de ce combat autrefois très répandu dans les anciens Pays-Bas (33 lieux connus aux 15ème et 16ème siècles).

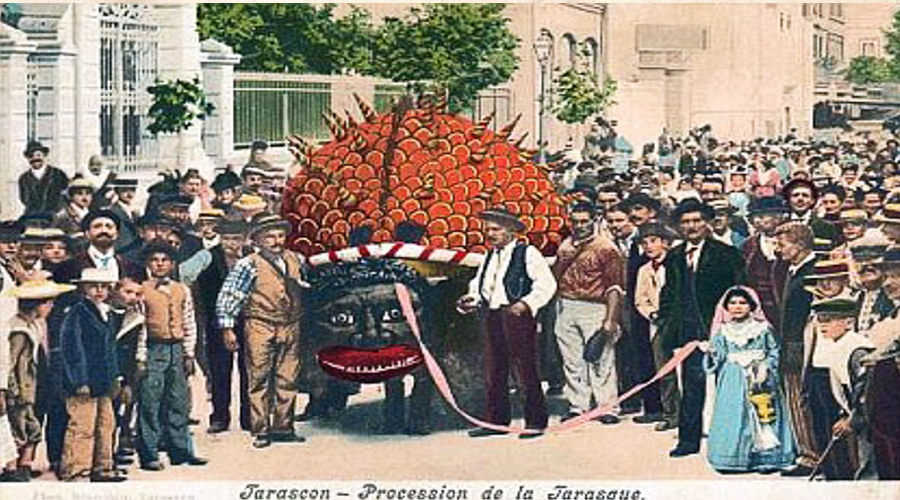

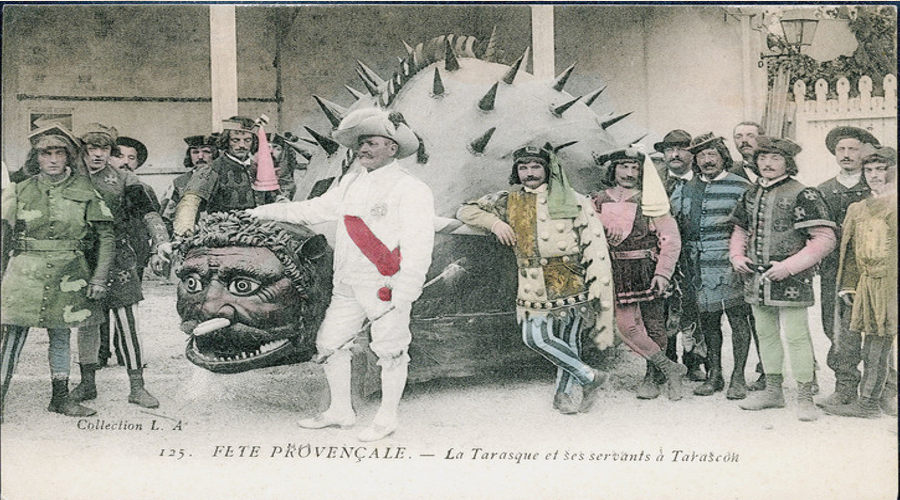

Il n'est plus montré en France où la Tarasque maintient la trace du jeu ancien.

La Tarasque, le monstre emblématique de la ville de Tarascon, est aux prises avec sainte Marthe dès le 15ème siècle. Ce dragon animé est encore en vie aujourd'hui même si le contexte a évolué.

A côté des personnages ou des monstres inspirés de la Légende dorée, les processions médiévales donnent aussi une place importante à la Bible, à l'Ancien ou au Nouveau Testament. L'histoire de Goliath et de David est très populaire. La scène biblique voit le triomphe du bien contre le mal, du jeune Hébreu seulement armé d'une fronde contre le robuste géant philistin avec cuirasse, épée et gourdin.

L'histoire est illustrée dans la sculpture (par exemple à la cathédrale de Reims au 13ème siècle), les miniatures (livres d'heures, Bibles, récits historiques), le théâtre religieux (une scène du Mystère du Vieil Testament). La "Bible des pauvres" semble avoir largement contribué à la répandre. On retrouve le combat biblique lors des entrées royales au 15ème siècle : Joyeuse entrée de Philippe le Bon à Dijon en 1454, entrée de Marguerite d'York (troisième femme de Charles le Téméraire) à Mons en 1470, entrée du jeune roi Charles VIII à Paris en 1474, à Rouen en 1485 et à Troyes en 1486. En 1486, Goliath apparaît aussi dans une procession à Venlo au Pays-Bas. Il deviendra, par après, Valuas, fondateur légendaire de la cité.

La scène est jouée dans les processions en Espagne (Barcelone, 1424) et dans les anciens Pays-Bas (Mechelen, 1464 ; Ath, 1481) où Goliath est présent dans douze villes. Ath est la seule où la tradition du combat de David contre le Philistin s'est maintenue jusqu'à nos jours. La scène est sortie de la procession et représentée une seule fois le samedi après les vêpres. Le texte du dialogue (appelé le Bonimée), inspiré par le poète français Guillaume Salluste du Bartas, semble remonter à la fin du 16ème ou au début du 17ème siècle et est fixé depuis 1869. Le Goliath athois conserve vraiment la tradition de la procession médiévale et participe toujours à un jeu processionnel remontant au moins à 1487.

Le Goliath de Dendermonde est plus tardif. C'est le nom attribué, à partir de 1878, au géant anonyme créé en 1626 par la confrérie des arbalétriers placée sous la protection de saint Georges.

Le géant Samson, porte-parole des Hébreux et ennemi des Philistins, n'est pas très présent dans les processions médiévales. Son implantation est liée à la réforme catholique en Autriche dans la vallée du Lungau où, aujourd'hui encore, une dizaine de figures animent les fêtes locales ou la Fête-Dieu. A Ath, Samson est créé en 1679 par la confrérie (serment) des canonniers-arquebusiers. Reconstitué en 1806, après la révolution française, il est aujourd'hui habillé en soldat de l'époque et toujours accompagné d'une escorte armée qui perpétue l'ancienne confrérie.

Samson est encore identifié comme héros biblique vu qu'il brandit la mâchoire d'âne et porte la colonne du temple de Dagon. Le cheval Bayard est un thème surtout connu dans les Pays-Bas. Cette histoire du cycle de Charlemagne, racontée dans le roman de Renaud de Montauban, date de la fin du 12ème ou du début du 13ème siècle. Elle relate la lutte de Charlemagne contre les quatre fils Aymon, aidés par leur cheval magique. Au 15ème siècle, cet épisode populaire est bien connu. Il sera largement diffusé aux 17ème et 18ème siècles dans les éditions de la Bibliothèque bleue (livrets de colportage). Dans les anciens Pays-Bas, le cheval Bayard défile dans de nombreuses villes, (par exemple : Mechelen en 1416, Dendermonde avant 1461 et Ath avant 1462). Il anime encore aujourd'hui les fêtes de ces villes. A Ath, tous les ans, à Dendermonde tous les dix ans et à Mechelen lors des processions vouées à Notre-Dame d'Hanswijk.

Les animaux gigantesques sont venus se joindre aux processions, principalement à partir du 17ème siècle. Ces "ménageries" sont parfois fort pittoresques et parfois d'origine religieuse : ainsi, l'Aigle peut évoquer l'évangile de saint Jean, la Baleine rappelle l'histoire de Jonas, les chameaux transportent les rois mages...

L'Aigle est présent à Ath depuis le 17ème siècle. Géant des tailleurs, il est pris en charge par la confrérie Saint-Maur. En 1854, à l'occasion d'une visite royale, il devient bicéphale pour évoquer les armes de la ville. L'Aigle est un animal ambivalent. Il est parfois cruel et malfaisant mais, le plus souvent, il est bénéfique, qu'il évoque saint Jean l'évangéliste ou qu'il soit l'oiseau solaire, symbole du pouvoir ou encore qu'il représente symboliquement le Christ qui conduit les âmes vers le ciel.

On trouve aussi des Chameaux à Mechelen dès le 16ème siècle et à Dendermonde dès le 18ème siècle. A Dendermonde, une baleine arrose les spectateurs depuis le 18ème siècle. Il y a aussi un petit cheval sans queue.

Le Poulain de Pézenas est un bon représentant des animaux présents dans les fêtes de l’Hérault. Il est attesté depuis 1622 lors de la visite de Louis XIII. La légende situe son émergence au moyen âge. Il sort aujourd’hui au carnaval, contrôlé par son meneur Pampille. Porté par neuf hommes, il transporte deux mannequins, Estienou et Estienetta.

Ainsi, dans ces villes, la ménagerie a laissé des traces jusqu'à nos jours. Ces bêtes gigantesques sont bien présentes en Belgique et en France.

Peu de géants actuels rappellent la mythologie gréco-romaine. Le Mars de Dendermonde, géant de la gilde des arquebusiers de Saint-André, apparaît en 1682.

De nombreuses villes possèdent des géants anonymes. C'est le cas dans le Nord de la France. Le Gayant de Douai est créé en 1530 par la corporation des manneliers et, l'année suivante, les fruitiers lui donnent une femme, Madame Gayant (aujourd'hui appelée Marie Cagenon).

A partir des 17ème et 18ème siècles, les figures sont généralement des personnages populaires parfois constitués en familles. Il en est ainsi des géants de Bruxelles transmis à la société du Meyboom au début du 19ème siècle : Bompa (grand'père), Bomma (grand'mère), Mieke et Janneke et leurs enfants Rooske et Jefke et, depuis 1982, le garde-champêtre Pietje.

Le côté populaire et familial se retrouve à Cassel avec Reuze Papa (1826) et Reuze Maman (1860). Il est aussi bien en évidence à Mechelen où le géant de 1492 aura une compagne en 1549. Le grand-père naît en 1600 et les trois enfants (Janneke, Klaaske et Mieke) en 1618. De 1615 à 1680, le groupe est accompagné d’une femme de chambre. A Douai, le couple gigantesque aura un premier enfant en 1678 (probablement Jacquot), un second en 1687 (probablement Fillion) et un petit garçon (Binbin) en 1715. A Ath, le conseil communal donnera une femme à Goliath en 1715.

L'influence de l'histoire nationale ou locale se fait souvent sentir. Certaines figures ont une portée limitée, symbolisant une ville, une époque ou un fait historique précis selon le contexte de l'époque. Ainsi, à Ath, au 18ème siècle, les archers créent un géant appelé Tyran (peut-être le tireur à l'arc). Ce personnage sera transformé en Ambiorix en 1850 pour rappeler un fait d'histoire nationale au début de l'indépendance de la Belgique. En 1860, un nouveau mannequin personnifie la Ville d'Ath. Il est appelé Mademoiselle Victoire en souvenir de la figure créée en 1793 pour célébrer la défaite des armées françaises face à l'Autriche. A Venlo, le Goliath de la procession du 15ème siècle est devenu Valuas, fondateur légendaire de la cité. Il est accompagné d’une femme appelée Guntrud au 20ème siècle